- Область:

- Брестская

- Витебская

- Гомельская

- Гродненская

- Минская

- Могилёвская

RU

BE

Минская область, Молодечненский район, Вязынка

Белор. Янка Купала

Белорусский поэт, драматург, публицист, переводчик, один из основоположников новой белорусской литературы и литературного языка. Народный поэт Беларуси (1925). Академик АН Беларуси (1928), АН Украины (1929). Считается создателем патриотического призыва «Жыве Беларусь!».

Настоящее имя Иван (Ян) Доминикович Луцевич.

Родители Янки Купалы, Доминик Ануфриевич Луцевич и Бенигна Ивановна Луцевич (урожденная Волосевич), римско-католического вероисповедания, принадлежали к мещанскому сословию (приписаны к мещанам Минска), но происходили из обедневшей шляхты, арендовавшей землю в помещичьих имениях. Род не смог во времена «разбора шляхты» в Российской империи документально доказать свое шляхетское происхождение и утвердиться в статусе российского дворянства. Старейший предок по отцовской линии — Станислав Луцевич — упоминается в документах первой половины XVII века. Мать поэта происходила из рубежевичской шляхты, родилась в фольварке Няшота Минского уезда (ныне деревня Ручин Столбцовского района).

У него были сестры: Анна (1886-1962), Мария (в замужестве Авлачинская; 1887-1966), Леокадия (в замужестве Романовская; 1890-1970) и Елена (3 (15) мая 1898—?). Леокадия стала купаловедом и активным популяризатором творчества брата.

Иван Луцевич родился 7 июля 1882 года (по новому стилю) в имении Вязынка Вилейского уезда Виленской губернии (ныне Молодечненский район Минской области). Крещен 12 (24) июля 1882 года в Радошковичском костёле.

Дом в Вязынке, где родился Иван Луцевич (Янка Купала). Ныне Дом-музей Янки Купалы.

В поисках земли и работы родители были вынуждены постоянно переезжать. Странствующая жизнь помешала Ивану Луцевичу получить систематическое образование. Сначала он изучал польский язык у разъездных учителей, а русскую азбуку освоил с помощью няни. Одну зиму он посещал Сеницкое двухклассное народное училище, а в Минске около пяти месяцев учился в частной подготовительной школе. В 1898 году окончил Беларучское народное училище.

Когда Луцевичи жили в Селище, Иван Луцевич познакомился с владельцем соседнего имения Зыгмунтом Чеховичем, сподвижником Кастуся Калиновского, осужденного на 12 лет каторги за участие в восстании 1863 года, и с 1870 года проживающим на полулегальном положении в своем имении Малые Бесяды. Луцевич пользовался его богатой библиотекой, где впервые познакомился с нелегальной литературой, в основном о восстании 1863-1864 годов. Это знакомство послужило толчком к развитию национального самосознания, пробудило в нем интерес к прошлому Беларуси.

В Селище в 1902 году умер отец, и, как старший из семерых детей, Иван Луцевич остался за хозяина. Через полгода от скарлатины умер младший брат Казик, а еще через неделю — сестры Гэля и Сабина. В поисках заработков Луцевич пошел «в люди»: начал работать странствующим учителем, писарем у судебного следователя в Радошковичах (1903), младшим приказчиком в имении Белица помещика Кароля Святского в Сенненском уезде Могилевской губернии (1904), практикантом и помощником винокура в имении Сёмково под Минском, на пивоварне в имении пана Александра Яновича Любанского в Яхимовщине Вилейского уезда, в имении Дольный Снов Новогрудского уезда.

Его первыми произведениями стали несколько стихотворений на польском языке, опубликованных в 1903–1904 годах в журнале «Ziarno» («Зерно»). Его первое стихотворение на белорусском языке «Мая доля», датированное 15 июля 1904 года, было написано латинкой. Первое белорусскоязычное произведение в печати — публикация 15 мая 1905 года в газете «Северо-Западный край» стихотворения «Мужык». 11 мая 1907 года в газете «Наша ніва» помещено стихотворение «Касцу», которое стало первым выступлением Купалы в белорусскоязычной печати. После этого он в «Нашай ніве» печатался регулярно, 18 декабря 1908 года здесь опубликовали поэму «У Піліпаўку».

Осенью 1908 года Янка Купала переехал в Вильнюс по приглашению Ивана и Антона Луцкевичей. Луцкевичи взяли его на работу библиотекарем в библиотеку-читальню Бориса Даниловича «Знание», одновременно поручив Купале работу по подбору и редактированию текстов для газеты «Наша ніва». В виленский период поэт написал много стихотворений, впоследствии получивших широкую известность — «Маладая Беларусь», «Заклятая кветка», «Адцвітанне» и другие, некоторые из которых были опубликованы в «Нашай ніве».

В 1908 году в Санкт-Петербурге издательством «Загляне сонца і ў наша аконца» был издан первый сборник стихов Янки Купалы под названием «Жалейка». В октябре того же года Санкт-Петербургский комитет по делам печати при Министерстве внутренних дел постановил конфисковать сборник как антигосударственный и привлечь автора и издательство к ответственности. Ценой немалых усилий арест с книги был снят, однако в 1909 году тираж книги был вновь арестован по распоряжению виленского генерал-губернатора Кршивицкого.

В декабре 1909 года по рекомендательному письму Владимира Самойло Купала переехал в Санкт-Петербург к издателю и учёному Брониславу Эпимаху-Шипиле. Там с 1909 по 1913 год он учился на курсах Александра Сергеевича Черняева в Петербургском университете, где преподавали известные петербургские ученые. Работал в публичной библиотеке, участвовал в работе научно-литературного кружка белорусских студентов Петербургского университета.

8 июля 1910 года отдельной книгой вышла поэма Янки Купалы «Адвечная песня», а 13 октября 1910 года вышел его второй сборник стихов «Гусляр». В сборник вошли стихотворения, призывающие к пробуждению национального достоинства и борьбе за свободу, однако стихотворения с открытыми призывами к восстанию («Зваяваным» и др.) были изъяты из сборника перед публикацией во избежание цензуры. В мае 1910 года Купала завершил поэму «Курган», а в августе того же года — драматическую поэму «Сон на кургане», одно из самых значительных его произведений, ставшее символическим образом бедственного положения Беларуси того времени. Поэма была издана отдельным изданием в 1912 году.

В 1911-1913 годах Купала летом гостил у матери и сестёр в Беларуси, на хуторе Окопы. В августе 1912 года посетил деревню Миколаевщина и хутор Смольню, где впервые встретился с Якубом Коласом.

3 июня 1912 года он завершил свою первую сценическую работу — комедию «Паўлінка», которая в следующем году была издана в Петербурге и позднее поставлена — сначала в Петербурге, затем в Вильне, а летом 1913 года в Радошковичах. На спектаклях присутствовал сам автор. В июне 1913 года в Окопах была завершена поэма «Бандароўна», за ней последовали поэмы «Магіла льва», «Яна і я», а также сценическая шутка «Прымакі». Весной 1913 года вышел третий сборник Купалы — «Шляхам жыцця». В стихотворениях, вошедших в этот сборник, в отличие от двух предыдущих, заметно значительное влияние эстетики модернизма и символизма. Среди других произведений в сборник вошла драматическая поэма «На папасе». Сентябрем 1913 года датируется центральное произведение в дореволюционном творческом наследии Янки Купалы — драма «Раскіданае гняздо». В ней на примере крестьянской семьи, оставшейся без земли и крова, изображена трагедия белорусского народа. Пьеса была поставлена в 1917 году и издана в 1919 году в Вильнюсе.

В октябре 1913 года Купала вернулся в Вильнюс, где работал секретарем Белорусского издательского общества, а затем снова сотрудничал с «Нашай нівай». С 7 марта 1914 года газета выходила под подписью Купалы как редактора. Одновременно он помогал Максиму Богдановичу и Констанции Буйло в издании сборников их стихов.

В августе 1914 года начинается Первая мировая война, и Купала с сентября по декабрь 1914 года работает над циклом антивоенных стихов «Песні вайны». Также пишет статьи в «Нашай ніве», направленные против войны. За статью «Думкі» Купала должен был быть привлечен к судебной ответственности, но вследствие приближения фронта к Вильнюсу и начала эвакуации суд не состоялся. 8 августа 1915 года Купала переезжает из Вильнюса в Окопы, позже живет в Орле (Россия).

В конце сентября 1915 года он уехал в Москву, где учился в Народном университете имени А. Л. Шанявского. Там 23 января 1916 года он женился на Владиславе Станкевич, с которой переехал в Минск. Его сразу же призвали в русскую армию. Служил в дорожно-строительном отряде Варшавского округа путей сообщения, который располагался в Минске, а летом того же года его перевели в Полоцк. Время немецкой оккупации Минска поэт провел в Смоленске. С 1916 по осень 1918 года он не написал ни одного произведения.

Янка Купала с женой Владиславой Станкевич, 1916 год.

В июле 1918 года получил должность агента по снабжению продовольствием Западной области. Вместе с Максимом Горецким был слушателем факультета истории искусств Смоленского отделения Московского археологического института. В октябре-декабре 1918 года создал серию стихов-призывов, которая станет его отзывом на события тех лет — революции, оккупации, провозглашение Белорусской Народной Республики: «Час!», «На сход!», «Пчолы», «Званы» и другие. Получил удостоверение Народного секретариата Беларуси за № 1042.

Вернулся в Минск в январе 1919 года после провозглашения Советской Социалистической Республики Беларуси, позже упраздненной и включенной в границы ЛитбелССР. Работал заведующим библиотекой при Белорусской хатке.

Во время польской оккупации с 8 августа 1919 по 11 июля 1920 года жил в основном в Минске. В августе был в Окопах и Кальзберге, где написал стихотворение-призыв «Паўстань…» и драматический «На нашым…». Стал почетным членом Временного Белорусского Национального Комитета. С сентября в Минске. В газете «Беларусь», выходившей в условиях польской оккупации, в статье «Справа незалежнасці Беларусі за апошні год», приуроченной к новому 1920 году, описал надежды белорусского движения на поляков и разочарование:

Когда большевики покинули Минск и вошли поляки, белорусы вздохнули с облегчением. Они искренне приветствовали главу Польского государства и надеялись, что дело независимости Беларуси теперь будет стоять на твердой почве, что братский польский народ поможет белорусам восстановить свою родину, как он восстановил свою.

В Минске в это время кипела работа. Был организован Белорусский национальный комитет, начала выходить ежедневная белорусская газета, а 12 ноября открылась сессия Рады Б.Н.Р. Казалось, что все пойдет хорошо. Но вышло иначе. Во время «плебисцита» полиция с помощью слесаря проникла в редакцию белорусской газеты и забрала все конторские и редакционные материалы.

Из этого видим, что эндецкая реакция якобы начинает брать верх. Дело независимости Беларуси сводится этими панами на нет.

При этом Купала призвал продолжать борьбу за независимость Беларуси:

Не падая духом, нам надо идти по жизни в этом новом году и крепко держать знамя борьбы за наше освобождение, за независимость нашей родины Беларуси. И победа будет на нашей стороне.

Сотрудничал с белорусскими газетами «Звон» и журналом «Беларускае жыццё». 6 ноября 1919 года вместе с Язепом Лёсиком, Макаром Кравцовым и Змитроком Бядулей обратился к Председателю Совета народных министров БНР Антону Луцкевичу с просьбой о субсидии для газеты «Беларусь». В журнале «Беларускае жыццё» впервые была напечатана его пьеса «Прымакі», позже к Янке Купале от Франтишка Олехновича была передана должность главного редактора журнала. Стал редактором журнала «Рунь», преемника «Беларускага жыцця». Драматичность событий этого периода отражены в стихах «Беларускія сыны», «25.III.1918 — 25.III.1920. Гадаўшчына — памінкі» (ко второй годовщине провозглашения независимости БНР), «Куды ты рвешся» и других.

9 января 1920 года заболел перитонитом, 10 января ему сделали операцию. Минская газета «Беларусь» постоянно сообщала о здоровье Купалы. 20 марта вернулся из больницы домой, в то время он проживал по адресу Кошарская 10, кв. 5. На декабрьский раскол Рады БНР он отреагировал стихотворением «Пяць сенатараў», которое написал 7 апреля 1920 года. Во время большевистского наступления польско-советской войны с апреля 1920 года пишет ряд стихотворений из цикла «На вайсковыя матывы», которые печатаются в журнале «Рунь»: «Будзь здаровы, бацька, маці…», «У печы палю, бульбу жару…», «Едзе Янка ў поле», «Гэй, у лесе, пры даліне...», «Дзе ты, хмелю, зімаваў», «У вырай! (Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!..)», «Габруся ў жаўнерку ўзялі» и др. В стихах призывает защищаться и бороться за Беларусь.

В мае 1920 года в журнале «Рунь» была опубликована статья Янки Купалы «Справа беларускага нацыянальнага гімна», в которой автор призывал как можно скорее выбрать единый белорусский гимн. 24 июня в Белорусском доме (бывшем Юбилейном доме) состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию литературной деятельности Янки Купалы. В мероприятии, помимо юбиляра, приняли участие около ста представителей белорусских общественных организаций, писателей и политиков, военнослужащих, членов Белорусской военной комиссии.

11 июля 1920 года Минск был занят Красной армией, после чего 31 июля 1920 года была вновь провозглашена независимость Белорусской ССР. Янка Купала остался в Минске и продолжил свою деятельность.

С начала 1921 года был заместителем заведующего литературно-издательским отделом Наркомпроса БССР, позже входил в состав Академической комиссии Академического центра Наркомпроса БССР по составлению и обработке белорусской терминологии, был членом научно-редакционной коллегии Наркомпроса БССР. Редактировал журнал «Вольны сцяг». Стал одним из инициаторов образования Института белорусской культуры, действительным членом которого избран в 1922 году (по образованию на базе Инбелкульта Академии наук в 1928 году Купала стал академиком).

В марте 1921 года Янка Купала был под домашним арестом, в его квартире провели обыск, а архив с рукописями забрали в ГПУ.

В 1922 году вышел сборник Купалы «Спадчына», куда вошли как новые стихотворения, так и созданные в годы Первой мировой войны. Стихи «Паўстань з народу нашага, прарок…» и «Жыды!» были изъяты из сборника по цензурным соображениям. В 1923 году он подготовил литературный словарь «Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва», вошедший в серию «Беларускай навуковай тэрміналогіі» Инбелкульта. 24 января 1922 года было написано стихотворение «Перад будучыняй», а затем — «Пазвалі вас…». В этих стихотворениях Купала выразил свое отношение к большевикам и обеспокоенность сложившейся ситуацией. Оба произведения были запрещены. Первый номер только что созданного журнала «Адраджэнне», в котором было опубликовано стихотворение «Перад будучыняй», был конфискован.

31 августа 1922 года в Окопах Купала завершил работу над трагикомедией «Тутэйшыя» — ироническим изображением минской городской жизни в период оккупации во время Первой мировой войны. Официальная большевистская критика обвинила автора в «мелкобуржуазном народничестве» и «противопоставлении себя пролетарской диктатуре». В том же году вместе с другими белорусскими поэтами попытался создать литературное сообщество под названием «Вір». Когда ГПУ начало проверку ее будущих членов, то почти все они получили отрицательные характеристики, в том числе и Янка Купала был назван «белорусским писателем-шовинистом». Сообщество запретили.

Политика белорусизации ненадолго улучшила отношение к белорусским национальным деятелям в советском государстве, а также облегчила им возможность печати и самовыражения. В 1924 году была опубликована поэма «Безназоўнае», в которой Янка Купала восхваляет борьбу за независимость прошлых лет и призывает не прекращать борьбы, закреплять уже достигнутое и оставить после себя свободную Беларусь. 10 июня 1925 года Совет Народных Комиссаров БССР присвоил Янке Купале звание Народного поэта БССР, а также постановил назначить поэту пожизненную пенсию и освободить его от занимаемых должностей в целях создания благоприятных условий для творческой работы. Летом 1926 года в журнале «Полымя», пришедшем на смену «Адраджэнню», был опубликован ряд стихотворений, многие из которых попали под запрет: «Царскія дары», «Каб», «Акоў паломаных жандар…» и другие.

В ноябре 1926 года Купала принял участие в Минской академической конференции по реформе белорусской орфографии и алфавита. В 1927 году он был одним из инициаторов создания литературного общества «Полымя». 7 ноября 1927 года было опубликовано его стихотворение «З угодкавых настрояў», посвященное 10-летию Октябрьской революции. В стихотворении с необычайным пафосом воспеваются события октября 1917 года, и критики отмечают, что это одно из первых произведений, свидетельствующих о прекращении творческого подъема поэта.

В августе и сентябре 1927 года он находился на лечении в городе Карловы Вары (Чехословакия). В это время в чехословацкой прессе появилось несколько стихотворений поэта.

В конце 1920-х годов, после сворачивания политики белорусизации, в БССР ухудшилось отношение к национальным деятелям, большинство из них подверглось политическим преследованиям. Янка Купала подвергся резкой критике со стороны вульгарных социологов, обвинявших его в так называемом «нацдемовщине» и идеализации прошлого. В этот период поэтическая удачность отражения действительности у поэта редеет, творческая активность резко уменьшилась.

В 1930 году раскулачили мать и сестру поэта, из-за значимости личности Янки Купалы они смогли избежать ссылки. Летом 1930 года в газете «Звязда» появилась статья Лукаша Бенде «Путь поэта», в которой Янка Купала провозглашался «идеологом буржуазного национал-возрожденизма». Вскоре Купалу начали вызывать на допросы в ГПУ, ему инкриминировалось лидерство в сфабрикованном спецслужбами «Союзе освобождения Беларуси». В ноябре того же года его повторно вызвали в ГПУ по тому же делу. 20 ноября 1930 года после допросов в ГПУ Янка Купала предпринял попытку самоубийства, вскрыв себе живот, но его спас живший по соседству врач Стефан Луцкевич (брат Ивана и Антона Луцкевичей). В декабре 1930 года газета «Звязда» опубликовала «покаянное» письмо Янки Купалы, в котором поэт признался в «ошибках» и «вредных взглядах», обещал порвать с «кулацким националистическим возрожденчеством» и «отдать все силы социалистическому строительству». Есть версия, что настоящим автором «покаянного» письма был Лукаш Бенде, а сам Купала подписал его под давлением.

Литературная активность Купалы оживилась только в середине 1930-х годов (левковский цикл и др.). Янка Купала участвовал в различных комитетах по увековечиванию памяти и проведению юбилеев классиков русской и национальных литератур (Владимир Короленко, Михаил Лермонтов), был делегатом тогдашних торжественных литературных форумов и съездов, участвовал в работе 1-го съезда Советских писателей БССР, избран членом Правления и делегатом на 1-й съезд ССП СССР, в состав нового бюро секции поэзии ССП БССР (1937), президиума Правления ССП СССР (1939), депутатом Минского городского совета. Избирался кандидатом в члены ЦИК БССР в 1927-1929, член ЦИК БССР в 1929-1931, 1935-1938 годах. В 1935 году Купала вместе с делегацией советских журналистов и писателей посетил Словакию, в частности местечко Свети-Юр.

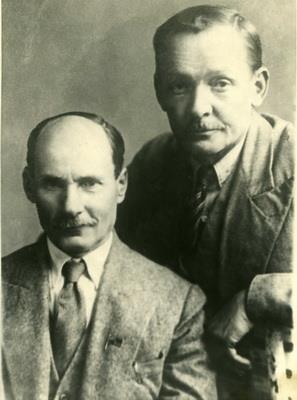

Якуб Колас и Янка Купала, 1935 год.

В 1930-е годы творчество Купалы подвергалось значительной цензуре, в том числе произведения из сборников «Жалейка» и «Гусляр». Творчество Купалы 1930-х годов состоит из просоветских стихов и статей, в основном малохудожественных, кроме цикла стихотворений 1935 года, созданных в селе Левки («Сонцу», «Лён», «Дарогі» и др.), поэмы «Над ракою Арэсай» (1933), посвящённой коллективизации, поэмы «Барысаў» (1934) и поэмы «Тарасова доля» (1939) в память о Тарасе Шевченко. Последняя, однако, также не соответствовала творческим возможностям поэта.

В 1937 году Янка Купала вновь оказался в списке очередных жертв репрессий, местные репрессивные органы обращались к высшему руководству за разрешением на его арест, однако такой санкции не получили. В январе 1939 года поэта наградили орденом Ленина. В 1939 он участвовал в работе Народного собрания Западной Беларуси, которое приняло Декларацию о воссоединении Западной Беларуси с БССР. Депутат Верховного Совета БССР с 1940 года. Стал лауреатом Сталинской премии 1941 года за сборник «Ад сэрца», который преимущественно содержал стихи о социалистическом строительстве.

Нападение Германии на СССР во время Второй мировой войны Янка Купала встретил в Ковно, где 22 июня 1941 года остановился по дороге из Риги, возвращаясь со съезда писателей советской Латвии. В первые дни войны в Минске сгорели его архив и библиотека. 30 июня 1941 года с дачи в Левках Янка Купала выехал с женой на автомобиле в Москву. С 13 ноября 1941 года по 18 июня 1942 года он жил в поселке Печищи (Татарстан). Как член президиума Всеславянского антифашистского комитета выступал на антифашистских митингах, подписал обращение к славянам с призывом подняться на освободительную борьбу против фашизма, участвовал в 1-ом Всеславянском митинге и в научной сессии АН БССР в Казани, где выступил с докладом «Отечественная война и белорусская интеллигенция». Его стихотворение «Беларускім партызанам» и публицистические статьи печатались в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда» и др.

4 июня 1942 года Янка Купала был вызван в Москву телеграммой председателя Совнаркома БССР Ивана Былинского. 28 июня Купала погиб в Москве, упав с лестницы десятого этажа гостиницы «Москва». Существует три версии его смерти: несчастный случай, самоубийство и убийство советскими органами безопасности.

1 июля 1942 года после кремации Янка Купала был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. В июле 1962 года урну с прахом перевезли в Минск и перезахоронили на Военном кладбище, рядом с Якубом Коласом, здесь похоронена и мать поэта. Рыгор Бородулин вспоминал, что перезахоронение праха Янки Купалы проходило в обстановке строжайшей секретности «в духе сталинизма». Надгробный памятник Янке Купале был установлен в 1971 году.

Использовал псевдонимы: Адзін з «парнаснікаў», Вайдэльота, Здарэнец, Левы, Марка Бяздольны, Ня-Гутнік, Стары Мінчук, Янук з-пад Мінска, Янук Купала; криптонимы К., І. К., Я. К., К-а, Л., І. Л., Л. І.; произведения поэта, подписанные псевдонимами Цімох Каруза, Я. Купальскі, Янка Луцэўчык, К-А-А, Я. К.-ла не удалось отыскать.

Первые произведения — несколько сентиментальных поэм на польском языке (1903-1904). Первое стихотворение на белорусском языке — «Мая доля» (написано латинкой, 1904), поэма «Мужык» (1905) была опубликована в газете «Северо-Западный край», поэма «Касцу» была опубликована в «Нашай ніве» (1907), где вскоре появились и другие его произведения. Для ранних стихотворений Янки Купалы характерно сходство с фольклором и белорусской поэзией XIX века.

В 1906-1907 годах Купала пишет поэмы «Зімою», «Нікому», «Адплата кахання». В 1908 году в «Нашай ніве» публикуется поэма «У Піліпаўку», в том же году завершается работа над поэмами «Адвечная песня» і «За што?». Темы произведений — угнетённая и бесправная жизнь белорусского крестьянина, красота родной земли, красота человеческого созидательного труда. Уже в ранних произведениях Купалы намечается идея свободы — национального, социального и духовного освобождения человека, одна из определяющих тем в его творчестве.

В 1908 году в белорусском петербургском издательстве «Загляне сонца і ў наша ваконца» вышел первый сборник стихов поэта «Жалейка», который дважды конфисковывался. Второй сборник стихов «Гусляр» (1910) был издан латинкой в Петербурге Антоном Гриневичем.

Творчески плодотворным, важным для Янки Купалы был период 1910-1913 годов, когда был издан третий поэтический сборник «Шляхам жыцця» (1913). Сборник был фактически вершинным достижением тогдашней белорусской литературы, а его автор стал бесспорным ее лидером. В стихах этого издания отчетливо проявился патриотизм и глубинный историзм поэта, наиболее ярко воплотилась идея свободы и пробуждения национального сознания белорусского народа. Купала стремился пробудить в читателе чувство гордости и благодарности к предкам, которые были способны сохранять свою государственность и независимость, защищать землю от врагов, развивать отличительную культуру («Над Нёманам», «На куццю», «На дзяды» и др.). Многие произведения, развивавшие подобные мотивы, впоследствии были запрещены, не включались в сборники и не переиздавались до конца 1980-х годов.

Классическими стали его фольклорно-романтические поэмы. «Курган» (1910, опубликовано в 1912) проникнут идеей бессмертия народного искусства. «Бандароўна» (1913) — эпическая песня о героике народной борьбы против угнетателей. «Яна і я» (1913, опубликовано в 1920) — творческое развитие на национальной почве гесиодовского и гетовского эпоса, поэтизация идеализированного воображения крестьянина-труженика о счастливой жизни, которая рождает свободный труд, духовное единство, любовь. Проблема взаимоотношений исключительной личности и народа ставится в поэме «Магіла льва» (1913, опубликовано в 1920).

Драматизированными поэмами Янка Купала отдал дань символизму и неоромантизму. В «Адвечнай песні» он создал символический образ крестьянина, избегая индивидуализации героя. Его судьба раскрывалась через поэтизацию жизненных обстоятельств-проявлений, монументализацию образа главного героя, абсолютизацию его безграничного стремления к лучшей участи, отрицание им своей жалкой земной участи. Поэма «Сон на кургане» (1910, опубликовано в 1912) также о судьбе белорусского мужика, но уже в период реакции российских властей на революцию. Герой поэмы Сам — не персонаж-характер, а фантасмагорический искатель выхода из бедственного состояния.

В 1914–1915 годах появился цикл стихотворений «Песні вайны» — образцы любовной лирики («Таей даўгажданай», «Сыйду», «На вуліцы», «Мусіць трэба было», «А яна…»).

В течение трех последующих лет Купала, переживая вместе с народом тяжелый период национальной истории, поэтических произведений не писал, возобновил деятельность в конце 1918 года. Его стихи той поры «Званы», «Буралом», «Спадчына», «Рунь», «Першы снег», «Паязжане» и другие — это размышления об исторических путях Беларуси, проникнутые свойственной поэту философской глубиной. Эти произведения вошли в четвертую поэтическую книгу «Спадчына» (1922).

Поэма «Безназоўнае» (1924), которую критики представили как прославление революции, на самом деле была попыткой раскрыть идеал национального государственного строительства в Беларуси. Поэма «Над ракою Арэсай» (1933), которую восхваляла вульгарно-социалистическая критика, не является фактом эстетического обогащения, а свидетельствует об отношении поэта к действительности того времени. Поэма «Тарасова доля» (1939) является поэтизацией жизненной судьбы Тараса Шевченко.

В советское время также издавались книги стихов, отдельные поэмы, стихи и статьи. Неоднократно издавались поэмы для детей, такие как «Хлопчык і лётчык», «Алеся» и др. Янка Купала стал классиком белорусской литературы, а традиции писателя оказали влияние на белорусских поэтов разных поколений.

Автор драматических поэм «Адвечная песня» (Санкт-Петербург, 1910) и «Сон на кургане» (Санкт-Петербург, 1912), пьесы «Паўлінка» (Санкт-Петербург, 1913), драматической поэмы «На папасе» (1913), драмы «Раскіданае гняздо» (Вильнюс, 1919), сценической шутки «Прымакі» (1913, опубликована в 1920), пьесы «Тутэйшыя» (1924), драматической поэмы «На Куццю» (Вильнюс, 1928).

В комедии нравов «Паўлінка» он высмеивает домостроевские устои жизни шляхты. Близка к комедии нравов и сценическая шутка «Прымакі».

В драме «Раскіданае гняздо» раскрывается нелегкая судьба белорусского безземельного крестьянства пореформенного сорокалетия, его поиски путей к лучшему будущему.

Сатирическая трагикомедия «Тутэйшыя» (1922, опубликована в 1924), в которой прозвучала идея национальной независимости Беларуси, долгое время находилась в числе запрещенных произведений. Центральным персонажем этого произведения является сама Беларусь — как единственная неделимая ценность, которую каждый новый правитель стремится разделить или подчинить себе в критический момент. «Тутэйшыя» — вершина сатирической комедиографии Купалы. В ней с необычным пафосом впервые осматривались актуально-политические проблемы взаимоотношений восточных и западных соседей Беларуси в их отношениях к белорусскому возрождению. Действие трагикомедии происходит во время попытки становления Белорусской Народной Республики.

Янка Купала выступал как публицист и литературный критик. Его дореволюционные публицистические произведения призывали к улучшению социального положения широких масс белорусского народа («Думкі з пабыцця ў Фінляндыі на Іматры», 1910; «3 гуты „Залессе“», 1911), затрагивали проблемы национального самосознания («Святкаванне Купалы ў Вільні», 1912; «Вера і нацыянальнасць», «Ці маем мы права выракацца роднай мовы», обе 1914 и др.). В 1913 году со статьей «Чаму плача песня наша?» Янка Купала принял участие в известной дискуссии с Вацлавом Ластовским (Юрко Веращаком), в ходе которой фактически были разработаны и утверждены эстетические принципы белорусской литературы того времени.

В публицистике периода революции и распада Российской империи Купала писал о путях белорусского народа к национальному самоопределению, затрагивал проблемы национальной политики советской власти после Октябрьской революции. Как представитель национальной гуманистической интеллигенции он проповедовал идеал национальной революции, которая позволила бы каждому народу стать хозяином своей судьбы, и противопоставлял ее большевистской революции.

В годы Второй мировой войны в публицистике он призывал к борьбе против нацизма. Статьи с его подписью содержались в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда» и др.

В 1972 году вышла книга «Публіцыстыка».

Поэма «Адвечная песня» поставлена в 1921 году, «Сон на кургане» в 1928 году. Пьеса «Паўлінка» впервые поставлена белорусским музыкально-драматическим кружком в Вильнюсе в 1913 году, в 1952 году по спектаклю театра имени Янки Купалы создан одноименный кинофильм. Драма «Раскіданае гняздо» поставлена первым обществом белорусской драмы и комедии в Минске в 1917 году, одноименный кинофильм снят в 1982 году. Сценическая шутка «Прымакі» ставилась самодеятельно в 1920-е годы, в театре поставлена в 1936 году. Пьеса «Тутэйшыя» поставлена БДТ-1 в 1926 году, возобновлена в 1990 году.

Многие стихи Янки Купалы были положены на музыку. По его произведениям созданы оперы Григория Пукста «Машэка», Николая Чуркина «Раскіданае гняздо», опера-притча Владимира Мулявина «Песня пра долю», балеты Евгения Глебова «Выбранніца», «Курган», музыкальная комедия Юрия Семеняко «Паўлінка» (1973), симфонии, вокально-симфонические поэмы и др.

Имя Янки Купалы носят в Беларуси 246 улиц, минский парк и станция метро, Национальный академический театр, Институт языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Гродненский государственный университет, поселок Янка Купала в Пуховичском районе, ряд библиотек и школ.

В Минске работает Государственный литературный музей Янки Купалы. Созданы мемориальные заповедники «Вязынка», «Левки», «Окопы». Также действует мемориальный музей в деревне Печищи (Татарстан).

В 1959 году учреждена Литературная премия имени Янки Купалы, с 1965 года — Государственная премия имени Янки Купалы в области литературы, искусства и исполнительского мастерства. Творчество Янки Купалы имеет мировое признание: в 1982 году в Беларуси и по решению ЮНЕСКО во всем мире торжественно праздновалось 100-летие со дня рождения поэта. Своеобразным итогом развития купаловедения стал энциклопедический справочник «Янка Купала» (1986).

В 1992 году в честь поэта была выпущена монета достоинством 1 рубль.

С 1995 года систематически проводятся ежегодные Купаловские чтения — профессиональный форум для обсуждения научных достижений и проблем купаловедения. В 1996 году создан Международный фонд Янки Купалы.

Подготовленная в год празднования 135-летия со дня рождения народного поэта Беларуси энциклопедия «Янка Купала» освещает жизненный и творческий путь классика белорусской литературы, анализирует все его поэтические, прозаические, публицистические, драматургические произведения, их содержание, литературно-художественные качества, условия подготовки, рассказывает о странах и городах, которые посещал Янка Купала, включает биографии людей, с которыми он был связан при жизни или которые оказали влияние на его творчество. В издании раскрывается образ народного поэта в белорусском кино - и театральном искусстве, живописи, литературе.

Памятники Янке Купале установлены в следующих местах:

В Беларуси: Минск, Радошковичи, Вязынка, Левки, Гомель.

За рубежом: Ашдод (Израиль), Ашхабад (Туркменистан), Гданьск (Польша), Москва (Россия), Пекин (Китай), Плиска (Болгария), Сиань (Китай), Эрау-парк в Монро (Нью-Йорк, США).

На домах, где в разное время жил Купала, — в Вязынке, Левках и Яхимовщине, а также в городах Борисов, Копыль, Молодечно, Марьина Горка, деревнях Беларучи, Косино, Сеница, Старая Белица — установлены мемориальные доски.

Посвященные поэту мемориальные доски за рубежом установлены в Вильнюсе, Иматре, Кисловодске, Риге, Санкт-Петербурге, Братиславе, Смоленске, поселках Гаспра возле Ялты, Печищах возле Казани, деревне Софьино Раменского района Московской области.